「年金」or「一時金」? 企業型確定拠出年金の受け取り方と税のポイント

企業があらかじめ設定した拠出額を、従業員個人が運用・管理するという形をとる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」は、従業員の将来の生活をサポートするための制度として注目を集めています。この制度の大きな魅力として、従業員が年金の受け取り方を自由に選択できる点が挙げられます。今回は、企業型確定拠出年金を受け取る際の条件や期間、それぞれの受け取り方におけるメリットやデメリット、注意すべきことやその影響をわかりやすく解説します。積み立てた企業型確定拠出年金を無駄にすることなく受け取るために、それぞれの受け取り方のポイントをおさえていきましょう。ぜひ企業型確定拠出年金の受け取り方を決定する参考としてお役立てください。

受給資格は?

企業型確定拠出年金の「受給資格」は、この制度を利用する従業員にとって非常に重要です。具体的には、いつ、誰がこの年金を受け取ることができるのでしょうか。

いつ受け取れるのか

一般的には従業員が退職するタイミングでの受給が想定されています。(原則60歳以降)

誰が受け取れるのか

基本的には該当する企業の制度に加入している従業員が対象となります。

具体的なシチュエーションを考えると、定年退職時にはもちろん、早期退職時にも受け取ることが可能です(原則60歳以降)。ただし、詳しい受給時期や条件は企業ごとの規定や制度の詳細によるため、従業員は所属する企業のルールをしっかりと確認しましょう。

詳しくは「加入対象者と加入資格」をあわせてご覧ください。

受給期間

企業型確定拠出年金の「受給期間」は、将来の資産運用やライフプランを具体的に考える上でとても重要です。受給期間について正確に把握し、ご自身の将来設計にあった受給期間を計画してみましょう。

原則として60歳から75歳までの間で選択できる

企業型確定拠出年金の受給期間は、原則として60歳から75歳までの間で選択することが可能です。これにより、従業員は自身のライフスタイルや経済状況、さらには健康状態などに応じて、受給に適切な時期を柔軟に選ぶことができます。

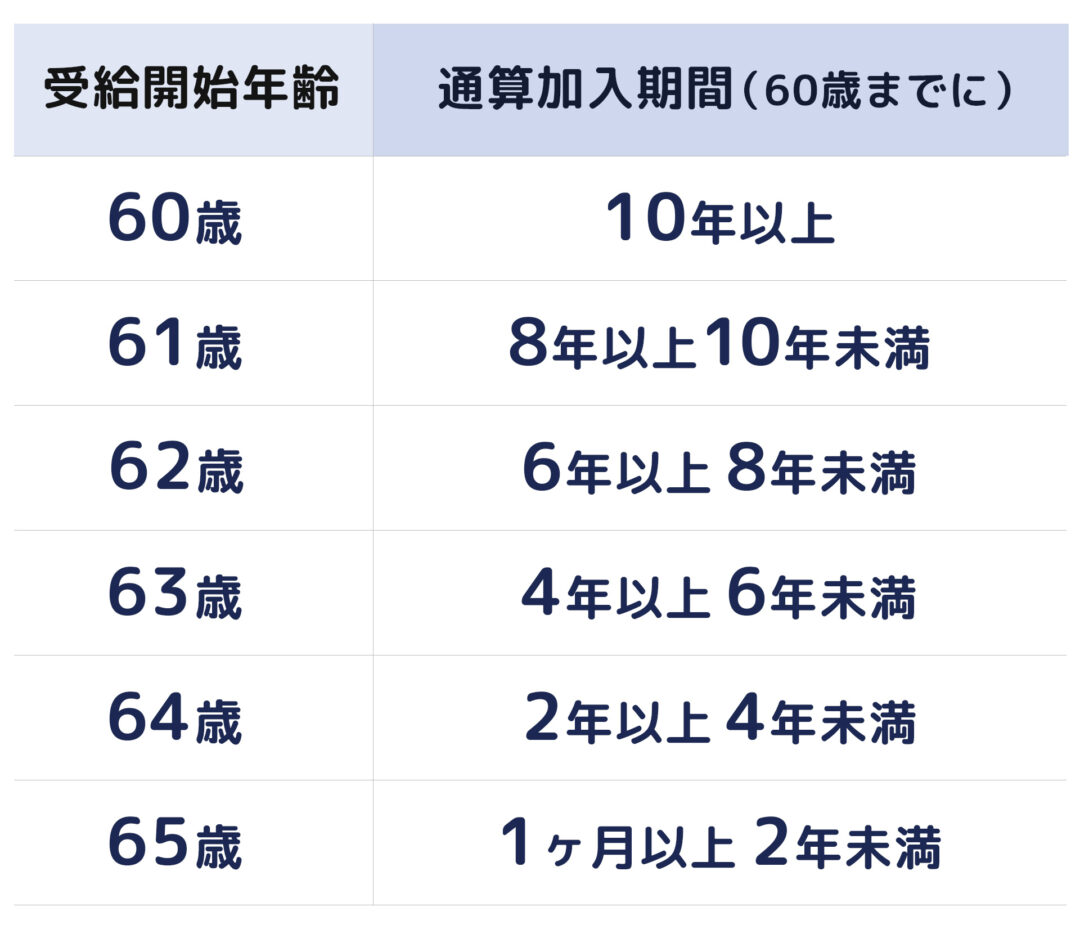

【注意点】加入期間が10年未満の場合、最長で65歳まで受け取れない

注意点として、通算加入者等期間(※)が10年未満の場合、受給開始可能年齢が、加入期間により61歳から65歳以降に繰り下がります。受給開始可能年齢は通算加入者等期間と年齢に応じて決まり、60歳で受給を希望する場合は、50歳までに加入している必要があります。50歳を超えてから加入する場合は、60歳時点での受給ができないので注意しましょう。企業型DCを新たに採用する企業は、従業員の年齢分布に配慮して導入を検討するといいでしょう。

(※)通算加入者等期間に含まれるもの

- 企業型年金加入者期間

- 企業型年金運用指図者期間

- 個人型年金加入者期間

- 個人型年金運用指図者期間

受け取り方は「年金」か「一時金」で選べる

企業型確定拠出年金の受け取り方は、「年金」か「一時金」を選択でき、両方を組み合わせることも可能です。

それぞれの選択肢は将来の生活設計や資産運用の戦略に大きく影響するので、しっかりと理解を深めた上で判断しましょう。

年金で受け取る

一定期間、年金資産を分割して受け取る方法です。

年金の中にも、「終身年金(対応する運用商品のみ)」「確定年金」「分割取崩年金」などがあります。

一時金で受け取る

確定拠出年金をまとめて一度で受け取る方法です。

一時金で受け取ることで、退職所得控除を活用し、税負担を抑えられる可能性があります。まとまった資金を手元に確保できるため、老後資金の管理がしやすくなる場合があります。

「年金」と「一時金」を組み合わせることもできる

上記でご紹介した「年金」と「一時金」とを組み合わせることも可能です。例えば、一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取るといった方法があります。

どのような方法で受け取るかは、個人の生活設計や経済状況、さらには税制の影響など、多岐にわたる要因を総合的にみて判断することが重要です。将来のライフプランや資産運用の方針に合わせて、最適な受け取り方を考えておくといいでしょう。

受け取り方で税金はどう変わる?

企業型確定拠出年金では、掛金は給与とみなされず、社会保険料の算定対象外です。また、運用益は非課税ですが、受け取り時に課税される場合があります。給付金の受け取り方やタイミングによって、税金の取り扱いが大きく変わるため、注意が必要です。受け取り方によって異なる課税の取り扱いや節税のポイントを見てみましょう。

年金は「雑所得」として扱われる

企業型確定拠出年金を年金として受け取る場合、雑所得として課税されます。公的年金と同じく公的年金等控除の対象となるため、課税対象額が抑えられ、結果として税負担が軽減される可能性があります。具体的な分割回数や給付年数は、加入している企業の制度により異なりますのでご注意ください。

一方、一時金と比較すると、全体の課税額が増える可能性があります。特に、公的年金等控除を受ける際には、老齢基礎年金や老齢厚生年金など、他の年金収入と合算して計算されるため、結果として課税対象額が大きくなる可能性があります。さらに、年金受け取りによって全体の所得が増加すると、社会保険料負担の増加要因となる可能性があるため、様々な角度からの検討が必要です。

一時金は「分離課税」となる

企業型確定拠出年金を一時金として受け取る場合、退職所得として扱われ、分離課税の対象となります。退職所得は、給与・不動産・雑所得などの他の所得とは分けて計算され、総合課税の対象とはなりません。このため、他の収入と合算されず、税負担が軽減される可能性があります。この点をおさえておくことは、税負担を適切に把握する上で非常に重要と言えます。

「年金」と「一時金」にはそれぞれのメリット・デメリットがあり、一概にどちらが税制上有利とは言えません。最終的にどちらの受け取り方が良いかは、個人の資産状況、将来の生活プラン、所得状況などによるため、それぞれのマネープランに基づいて検討することが大切です。

受け取る際の注意点

企業型確定拠出年金は、多くの従業員にとって退職後の生活をサポートする大切な制度です。しかし、その受け取り時の税金の取り扱いは、一般的な給与とは異なります。受け取るときと受け取った後に関する注意点を確認してみましょう。

「年金」も「一時金」も、自分で手続きする必要がある

企業型確定拠出年金を受け取る際、「年金」と「一時金」のどちらの方法を選んでも、受け取るための手続きは自ら行う必要があります。企業や金融機関が代わりに手続きを行ってくれるわけではないので注意が必要です。

手続きの内容は?

受け取る際の手続きは、所得税法や金融商品取引法など、様々な法律に基づくものであり、専門的な知識が必要とされる場合が多く、特に、税金の取り扱いに関しては、受け取り方法によっても異なります。そのため、事前に税務署や専門家に相談することをおすすめします。

受け取った後の運用方法と注意点

さらに、受け取り後の運用方法についても注意が必要です。一時金を受け取った場合、その資金をどのように運用するかは、受け取った本人の判断に委ねられます。無計画に使ってしまうと、将来的に困窮するリスクも発生します。適切な運用方法や節税のポイントについての知識を身につけ、長期的な資産形成を目指すことが重要です。

あなたの未来を左右する大切な決断は、専門家に相談を

企業型確定拠出年金の導入背景には、従業員のライフプランや資産形成の自由度を向上させる意図があります。受け取る方法も「年金」と「一時金」で選択できることが大きな魅力ですが、それぞれにはメリットとデメリットが存在します。例えば、一時金は突発的な出費に対応しやすく、年金は安定した収入を期待できますが、インフレなどの変動リスクを伴います。

積み立てた年金をどのような形で受け取るか、どのように運用していくか、最適な判断をするためには十分な情報収集が必要ですが、1人では難しいという場合は、専門家に相談することをおすすめします。