パートタイム・有期雇用従業員の企業型確定拠出年金の扱いとは?同一労働同一賃金の観点から

2020年4月(中小企業は2021年4月)から「同一労働同一賃金」が施行され、パートタイム・有期雇用労働法が適用されました。これにより、職務内容・責任・配置の変更範囲が同じであれば、雇用形態にかかわらず、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

不合理な待遇差には、賃金、休暇、福利厚生制度などが含まれ、企業型確定拠出年金(企業型DC)も対象となります。職務内容や労働条件が正社員と同等であれば、パートタイム・有期雇用労働者であっても、企業型DCの加入対象となる可能性があります。

今回は、パート・有期雇用従業員の企業型DC加入資格について、法令や実務の視点から解説します。

企業型確定拠出年金とは

年金制度は、公的年金と私的年金の2つに分かれます。企業型確定拠出年金は、企業が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産運用を行う私的年金の一種です。アメリカの「401(k)」制度を参考に設計されたため、「日本版401k」とも呼ばれ、2001年10月に制度が開始されました(iDeCoは2002年1月開始)。

企業型DCには、企業のみが掛金を拠出する「基本型」のほか、従業員が追加で掛金を上乗せできる「マッチング拠出」、給与の一部を拠出する「選択制DC」などがあります。

掛金で運用した資産は、原則60歳以降に年金または一時金として受け取れます。運用益は非課税で、受け取り時には退職所得控除や公的年金等控除が適用され、さらに転職時の資産の持ち運びも可能です。企業にとっても給付額の確定が不要なため、従来の退職金制度よりリスクを軽減できます。

ただし、60歳まで原則引き出せないことや、制度によっては社会保険料の算定に影響する場合もあるため注意が必要です。

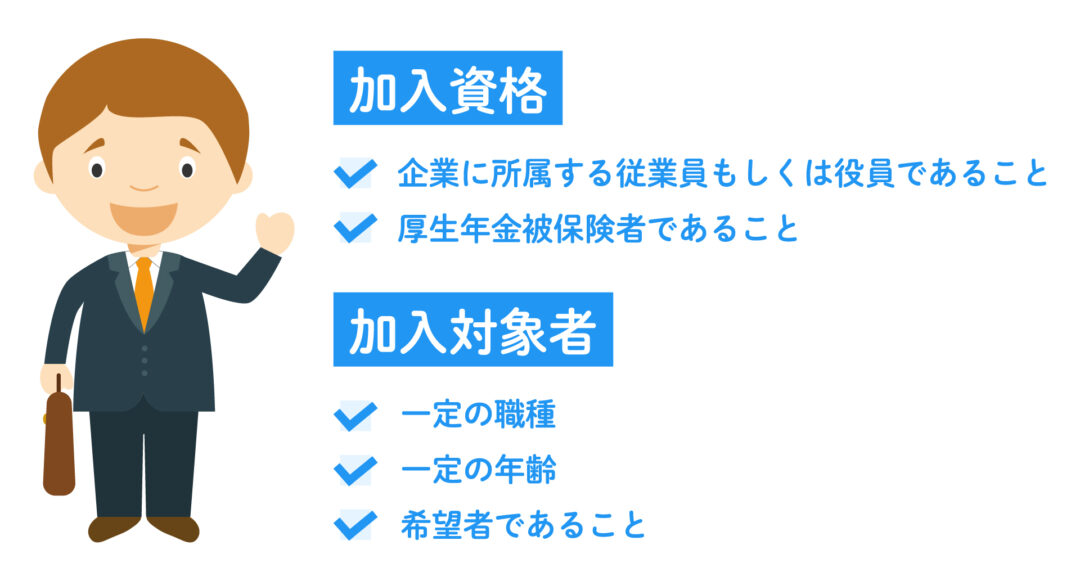

企業型確定拠出年金の加入資格と基本的なルール

企業型DCの加入資格は、企業の規約で特段の定めがない限り、原則として60歳未満の厚生年金被保険者であるすべての従業員や役員が対象です。つまり、雇用形態(正社員・パートタイム・有期雇用など)に関係なく、厚生年金の適用があれば加入可能です。

企業が加入対象者を限定したい場合は、法令で認められた合理的な範囲で規約を作成する必要があります。主なルールは以下の通りです。

- 一定の職種

営業・研究・事務など、明確に定義された職種に限定可能です。就業規則や労働協約で、職種ごとの労働条件が明確に区別されていることが必要です。 - 一定の年齢

加入可能年齢は原則60歳未満ですが、特別な規定により65歳未満、さらに2022年以降は70歳未満まで拡大が可能となっています。 - 希望者であること

制度への加入を希望制とすることも可能です。ただし、加入しない選択をした従業員に対しても、加入者と同水準の退職給付(代替措置)を講じなければなりません。

代替措置についての留意点

加入対象外となる従業員に対しては、原則として、同等の代替措置が必要です。多くの企業では、前払い退職金制度などを採用しています。

なお、勤続年数による加入条件の設定は法令上認められていますが、同一労働同一賃金の観点からは、合理的な理由があるかどうか慎重な検討が必要です。

例外として、以下の2点を満たす「当初の雇用契約期間が3年未満」の有期雇用労働者については、規約に明記することで代替措置なしに加入対象外とすることが可能です。

- 雇用契約において期間が3年未満と明記されていること

- 労使合意に基づき規約でその旨を明確にしていること

なお、契約更新により結果的に3年以上雇用が継続した場合は、その時点から加入対象としなければなりません。

規定ルールは自由に組み合わせ可能

上記のルールは、企業の判断で自由に組み合わせることができます。ただし、制度が従業員にとって使いやすく、公平であることが重要です。制度設計の際は、労使での話し合いを通じて、実態に即した規約を整備することが求められます。

参考

厚生労働省「制度の普及等に向けた改善について(参考資料)」より

同一労働同一賃金と制度運用

「同一労働同一賃金」は、正社員と非正規雇用者の間で、職務内容・責任・配置の変更範囲などが同じであれば、待遇差を設けてはならないとするものです。これは企業型DCにも適用されます。

たとえ勤務時間が短くても、職務内容や責任、貢献度が同等であれば、企業型DCへの加入や代替措置の対象とすべきです。待遇差が生じる場合には、合理的な理由の説明が求められます。

特に正社員とパート・有期雇用労働者の職務内容に差がある場合は、その違いを就業規則等で明確にし、制度上の取り扱いに整合性を持たせる必要があります。

企業に求められる対応ポイント(法改正より)

- あらゆる待遇差の禁止(賃金・福利厚生など)

- 労働者への待遇内容と理由の説明義務

- 裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

労働局の無料・非公開のADR制度を活用すれば、制度に対する不満や疑問を事前に解決することも可能です。

参考

厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要(参考資料2)」より

第2号被保険者のメリット

2016年10月より、年収106万円以上のパートタイマーも、社会保険の適用対象となるケースが増えました。配偶者の扶養から外れても、自身で厚生年金に加入できるため、将来の年金額が増えるメリットがあります。

勤務先が企業型DCを導入しており、加入条件を満たしていれば、パートタイム従業員であっても制度に加入可能です。税制優遇を受けながら資産形成できる点も魅力です。

参考

厚生労働省 愛知労働局「同一労働同一賃金について」より

厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」より

厚生労働省「第6回社会保障審議会企業年金・個人年金部会(資料3)」より

全従業員が安心して働ける環境を

企業型DCは、資産形成に有効な制度として中小企業でも導入が広がっています。加入対象者の選定は慎重に行う必要があり、パートタイム・有期雇用労働者への公平な対応が重要です。

「同一労働同一賃金」の考え方に沿いながらも、実際の労働内容や責任の程度をしっかり確認したうえで、制度の適用範囲を定めることが求められます。

なお、iDeCoの紹介などを通じて、制度対象外の従業員にも資産形成の機会を提供することも、企業の責任といえるでしょう。

将来の安心に向けて、すべての従業員が公平な待遇のもとで働き続けられる職場環境の整備が求められています。